改善基础设施,“白加黑”将不复存在

常听到这样一句话,要想富,先修路。在宁陕这样的山区里,路,更像是一条生命线。

“现在走的这个路,包括镇上到村上的主路,之前是没有的,都是肩扛背驮。”海棠园村第一书记告诉记者,没通路之前,扶贫工作无法开展。在扶贫资金的帮助下,现在村里路通了,致富的路也通了。

道路通了,生活住宿条件也要改善。“海棠园村有8个组,而且分布很分散。以前住在山顶上有一户人家,山下的村干部去看他,早上出发,中午才上了山。然后往回赶,等到下山天就黑了”。于晓磊给记者讲了一个小故事,“村里要开村民会议,由于道路太远,人根本来不齐”。

于晓磊还告诉记者,以前村民住的房子是“白加黑”。房子大都很破旧,根本没有厨房。当地人冬天要熏腊肉,就直接在屋里地上挖个坑,坑里放一些木材,产生的黑烟直接把墙壁都给熏黑了,所以房子变成了“白加黑”。

为了改善住宿条件,当地实施集中搬迁计划,改善住宿条件,村民都将集中到一起。“白加黑”的房子,人总也到不齐的村民会议都将不复存在。

打造“321”传统产业脱贫模式,旅游产业稳步走

“这板栗是当地野生的,非常好吃,保证你吃了还想吃”,刚刚到达宁陕县海棠园村,于晓磊就拿出当地产的板栗,要让记者尝一尝。

据于晓磊介绍,宁陕县自然资源丰富,森林覆盖率达90.2%,大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛、金钱豹、林麝六大国宝齐聚。

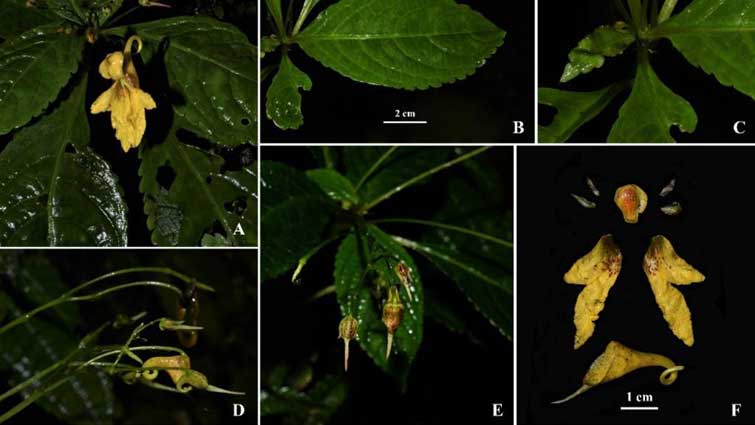

利用先天优势,在产业脱贫方面,宁陕县集中发展林果、药菌、特色养殖、有机农产品种植四大产业,出台了园区认定、合作社评选、产业奖补等系列办法,每年拿出2000万元用于脱贫产业奖补。狠抓各类市场主体培育,实现11个镇40个贫困村市场主体全覆盖。此外还引进了食用菌分拣和魔芋、核桃、板栗加工等设备和技术,猪苓、天麻等加工项目落户工业园区。

在海棠园村,产业脱贫具体总结起来则是“321”。3个专业合作社、2个市场主体、1家村级经济公司。3个合作社分别是农产品专业合作社、种蜂养殖合作社、养猪合作社。2个市场主体,一个是林麝养殖的市场主体,一个是林上种板栗核桃,林下种中药材,林中养蜂的多重产业主体。1个村级经济公司,承接一定的政府资金,比如海棠园村把集体的钱投到林麝养殖里面,年底按照股权,村民们都能拿到不少的分红。

除了传统农产品加工,旅游产业也是当地的一大特色。目前宁陕有一个4A级景区,一个3A级景区,此外还有大大小小十几个景区。

县委书记张益民告诉记者,去年到宁陕的旅游人数达到了400万人次,整个旅游的收入达到了26亿,已经成为宁陕的重要产业。

海棠园村位于筒车湾漂流景区,每年夏季,不少游客都会来到这里避暑休闲。在政府扶贫资金的帮助下,当地村民们开始享受到旅游发展的红利。

海棠村建起了农家乐未来网记者赵亚超摄

李强今年28岁,以前也像村里的大多数年轻劳力一样,外出打工。每年只有春节才能回家,也赚不了多少钱。今年,在当地政府的帮助下,他办起了农家院。

“国家政策越来越好,也让我们的生活越来越有盼头了,希望能够让我的家人生活的更好”。这位憨厚的陕西小伙抱起3岁大的儿子,脸上一直洋溢着幸福的笑容。

于晓磊带记者来到此前他经常思索脱贫办法的山坡上,不同的是,这一次,他的脸上没有了愁容,而是指着远方正在建设的集中搬迁项目以及道路两旁的旅游配套设施,向记者滔滔不绝的讲着海棠园村美好的未来。